みつば百貨店おりおり便り 第三回

六月といえば衣替え。

そして梅雨の到来だ。

常に季節を先取りするみつば百貨店では、五月上旬にしてすでに涼しげな夏服が大展開されており、目下準備中の広報誌『月刊みつば』の六月号では、梅雨に向けて雨具の特集も組まれていた。

誌面でとりあげるおすすめ商品の写真は、たいてい編集部の隣のスタジオで撮影される。

先日わたしも立ち会う機会に恵まれたが、英国王室御用達バーベリー社の洗練されたラインのレインコートや、みつば特製の鮮やかなほぐし織の洋傘など、入荷したての逸品が目白押しだった。

もちろん大胆なモダン柄の蛇の目傘や、泥よけの爪皮がついた時雨下駄のように、昔ながらの装いを小粋にひきたてる和の雨具も勢ぞろいしている。

いずれも選りすぐりの一級品がお値打ち価格で提供されているあたり、担当者の熱意と努力のほどがうかがえる。

その心意気にわたしも打たれたものか、憂鬱になりがちな梅雨どきがいまや待ち遠しいような気分だ。

たとえ自分が身につけるわけではなくとも、清新な感覚と技術の粋を兼ね備えた上等品は、ながめているだけでも心が浮きたつものである。

六月号ではほかにも新柄の浴衣地や団扇、清涼簾や籘製の椅子、それに小瓶詰の高級生ビールや硝子器などのいかにも夏めいた品も扱う予定らしい。

けれどもあらかじめ写真に収め、告知するのが難しいものもある。

季節の花だ。

銀座本店の屋上庭園では、例年およそ五月中旬から六月下旬にかけて薔薇が見頃を迎えるが、ぜひご観賞をとの宣伝を掲載するには締め切り時期が早すぎて、花盛りの写真を用意できないのだという。

こればかりは𠮟咤激励で蕾をほころばせることも、なだめすかして満開を長持ちさせることもできない。

そこで五月号には昨年の記録を参考に挿絵を描きおこしてもらい、次号では早咲きの数種の薔薇の写真を並べることにしたそうだ。

記事を担当する梶原啓介副編集長は、現像されたばかりの数葉の写真と草稿をわたしにさしだした。

「それぞれの品種に、いかにも風流な命名がなされていましてね。写真と齟齬がないかどうか、念のために花壇に挿された名札との照らしあわせをお願いします」

薔薇の撮影にも協力してくれた専属の庭師――葛城勇青年が屋上庭園で作業をしているはずなので、彼に確認を頼めればなお安心だという。

「梶原の遣いでと伝えてください。庭師はたいてい早朝から手入れを始めるそうなので、そろそろ仕事のきりあげどきかもしれませんが」

「では急いでおたずねしてまいりますね」

「職人肌ながら、ざっくばらんな好青年ですよ」

それなら無下に追いかえされることもないだろう。

わたしは写真を紙ばさみにしまい、さっそく編集部を飛びだした。本店最上階の編集部からは、裏階段をひと息にかけあがるだけである。

通用口を押し開けると、やわらかな水縹の空に出迎えられた。時計塔の針は午後五時に近づきつつあるが、このところすっかり陽が長くなり、夕暮れの気配はまだ遠い。

さわやかな風に乗って、空中散歩を楽しむ人々のさざめきが流れてくる。わたしは息をととのえながら、広大な庭園を見渡した。

先の大地震を機に設計から一新された屋上庭園は、あたかも大名屋敷と大使館の双方から園遊会に招かれたかのような圧巻の光景だ。

和の茶室や太鼓橋を回遊すれば、洋の噴水や四阿にたどりつき、野外音楽堂ではちょっとした演奏会が催されて、耳も楽しませてくれる。

もちろん喫茶席も充分に設けられており、売店で飲みものや軽食を求め、緑を愛でながらのんびり休息を満喫することもできる。

「ええと……薔薇庭園は向こうね」

わたしは足早に遊歩道の先をめざした。人影に見え隠れする薔薇は、三分咲きというところだろうか。それでも陽の光を弾くみずみずしい花は、天からふりまかれた色とりどりの金平糖のようで心が躍る。

花壇に近づくにつれて、彩りの豊かさだけでなくそれぞれの形状の個性にも目を奪われた。

丸みのある花弁が優美なメイベル・モリソン。剣状の花弁が気高いザ・ブライド。花束のような房咲きのブラッシュ・ノワゼット。

なかでも目を惹いたのは、ふんわりとした八重咲きの薔薇だった。クリームの花弁に刷かれた淡いピンクが、ほのかに頰を染めた乙女のようでいとも可憐だ。

すっかり夢中になり、煉瓦敷きの小道から花壇に身を乗りだしていると、ふいに横あいから声をかけられた。

「その薔薇は海を越えてきたんですよ」

「え?」

我にかえってふりむくと、シャツの袖を折りあげた青年が花壇の脇にしゃがみこんでいる。端整でいてからりと鷹揚なおもざしは、清爽な初夏の君といった風情だ。彼はにこやかに続けた。

「ペネロペです。数年まえに命名されたばかりの新種の苗木を、英国から取り寄せたんですよ。順調に花を咲かせてくれてほっとしました」

剪定鋏を手にした青年のかたわらには、庭道具を積んだ手押し車が控えている。

「ひょっとしてあなたが……」

「ここの管理を任されている庭師です。お嬢さんが薔薇たちも恥じらうような熱視線を注いでいたものだから、つい声をかけてしまいました。怪しい者ではないのでご安心を」

「怪しいだなんて」

とはいえ初対面の相手にさっそく素の姿をさらしてしまうとは、なんともいたたまれない。わたしはいまさらながらかしこまり、

「お忙しいところにお邪魔をしてすみません。『月刊みつば』編集部から、梶原副編集長の遣いでまいりました」

そう伝えるやいなや、葛城青年はなぜか愉快そうな面持ちになった。

「ああ! するときみが新入りのふたばさんか」

「そうです。副編集長からお聞きに?」

「いいや。日野さんからだよ」

「日野さん?」

わたしは目をみはった。

「まさかみつば百貨店の会長の?」

「もちろん。このあいだ自邸をたずねて、お茶をいただいたときにね」

意外な情報源もさることながら、親しげなくちぶりに驚かされる。彼はいたずらっぽく口の端をあげた。

「なにも茶の湯の席に招かれたわけじゃない。庭の手入れに呼ばれて、濡れ縁で一服しながら雑談に興じただけだよ」

「あ……なるほど」

それにしても気安いつきあいだが、あの会長なら若い庭師との交流も積極的に楽しむことだろう。なにしろ道端で遭遇したばかりのわたしの身語りにも、熱心に耳をかたむけてくれたのだ。

「日野さんが嬉しそうに話していたよ。春先になかなかおもしろいお嬢さんとめぐりあえたとね」

「おもしろい、ですか」

「褒め言葉だよ」

わたしが釈然とせずにいると、葛城さんはおかしそうに目許をゆるめた。

「じつはぼくもきみと似た経験をしていてね」

先の大地震からまだまもない時期のことである。

みつば百貨店の再建に奔走していた日野会長は、屋上庭園を東京府の新たなる名所として生まれ変わらせる構想のもとに、より本格的な洋式庭園の設計を英国人の庭師に依頼するつもりでいたという。

なおかつ完成した庭を美しく維持するには、異国の草木の扱いを熟知した庭師が常駐するのが望ましく、そのためには有望な若者を現地に派遣し、あらかじめ経験を積ませるのがよかろうと考えた。

「そこでしばらく英国に渡って、庭師の修業に励んでみる気はないかと、日野さんに声をかけられたんだ」

当時の彼はまだ十代で、植木職人の弟子として日野邸に出入りしていたのがきっかけだった。

「いつか薔薇の新種を生みだしてみたいだなんて、訊かれるままに生意気な夢を語ってみたら、どういうわけかおもしろがってもらえてね。若いほうがあちらの言葉を身につけるにも苦労しないだろうからと、いずれみつば百貨店で雇用する条件つきで送りだしてくれたんだよ」

「それは大抜擢ですね」

みつば百貨店では、買いつけや視察の任についた担当者が海外に出張するのはめずらしくないはずだが、社員でもない若者を取りたてるのはさすがに異例のことだろう。

「滞在はいかほど?」

「丸二年さ。師匠の家の屋根裏に住みこみで」

「二年も!」

もはや研修の範疇ではない。本腰の下積み生活である。

日野会長の口利きならまちがいはないとはいえ、なまなかの覚悟では務まらない。まさに一大決心の渡航だったのではなかろうか。

「たしかに不安はあったけれど、絶好の誘いに乗らない手はなかったな。なにしろこちらも身軽なものだったしね」

さらりとつけたしたきり、葛城さんはそれ以上を話そうとはしなかった。肉親との縁が薄い育ちなのか、あるいは彼もまた大地震で近しい人々を失くしたのかもしれない。

だからためらいなく異国に飛びたてるだろうと日野会長が踏んだにしろ、あえて目をかけたいと思わせるだけのなにかが、きっと彼の言動からもうかがえたのだろう。

「日野会長はご慧眼でしたね。帰朝したあなたが、こうして素晴らしい花を咲かせ続けているのですから」

「ありがとう。でもまだまだ勉強の日々だよ」

てらいのない口調でかえし、葛城さんは腰をあげた。

「ところで梶原さんのお遣いというのは?」

「そうでした」

わたしはすっかり忘れていた本題をきりだした。

「先日お世話になった取材のことで、誤りがないかお目通しいただけるとありがたいそうです」

「お安い御用だよ」

手袋を脱いだ彼は、さっそく紙ばさみを開き、訂正が必要な点はないと請けあってくれた。

「写真も上手く撮れているね」

「はい。でも色までは伝えられないのが残念です」

あいにく今回は単色刷りでの掲載だ。

「それなら香りもだな」

葛城さんは薔薇の群れをながめやった。

「とりわけ早朝の薔薇は香り高くてね。静かな朝の庭を独占できるのは、庭師たちの特権だよ。きみも七階で働いているならそのうち……いや、学生さんなら朝からここに寄るのは難しいか」

「そうですね。残念です」

とはいえとっておきのひとときに、誘ってくれようとしたことは嬉しかった。曙光に浮かびあがり、やがて清涼なきらめきを放つ空中庭園の光景は、さぞや格別の趣があることだろう。

そんな想像とともに視線をめぐらせたわたしは、あらためて手押し車に目をとめた。そこには円匙や竹箒などの庭道具だけでなく、薔薇の花も積まれている。

その多くがしおれかけの花がらではなく、むしろこれから盛りを迎えようかというものばかりだ。花弁も五枚葉もみずみずしく、まとめて花束にすれば売りものにすらなりそうだが、それにしては扱いが無造作だ。

わたしはおもわずたずねていた。

「そちらの花は、処分してしまうのですか?」

「ん? ああ、そうだね。さっき剪定したものだから」

「でも」

まだ美しいのに惜しいことをする。

そんなわたしのとまどいを察したのだろう、彼は億劫がることもなく説明してくれた。

「薔薇の花は盛りをすぎると、蓄えた栄養を種をつけるために費やすようになるんだ。すると次に咲く蕾たちが順調に育たなくなったり、株そのものが衰弱して寿命すら短くなってしまうこともあってね」

「寿命も……」

そこまで深刻な影響があるとは。

「だから早めの剪定は、薔薇の木を守るためにも必要なことなんだ」

「では毎日その作業を?」

「来る日も来る日も迷いの連続さ」

彼は苦笑しながら、切り枝に手をのばした。

「花茎のどこまでを残すか、その深さが次の芽の勢いを左右することになるからね。こればかりは長年の経験で培った勘にはかなわないよ」

生命力のままに咲き誇っているかのような薔薇も、実際は庭師のたゆまぬ努力があってこその晴れ姿なのだ。

「いくらか持っていくかい?」

「いいんですか?」

わたしは感激し、ぜひにもと飛びついた。

葛城さんは幾本かの枝を見繕ってまとめると、手早く葉を落としてこちらにさしだした。

「水切りをして、陽を避ければより長く楽しめるから」

「そうします。ありがとうございました」

「よかったらまたおいで」

薔薇の束をかかえたわたしは、それ以上の贈りものを胸にだきしめた心地でうなずいたのだった。

「やっぱりお花があると、気分が華やいでいいものね。お肌も心も大切なのはうるおいよ、うるおい」

神林吟子女史がうっとりしつつも力説する。

編集部に戻ったわたしは、書類棚で埃をかぶっていた花瓶を借り、さっそく薔薇を活けにかかった。

花瓶は驚きのマイセンである。なんでも縁にわずかな罅があるせいで売りものにならないからと、食器売り場から流れてきた品らしい。

とろける白磁の、優美で上品なブルーオニオン柄が、薔薇の彩りをより魅惑的にひきたてて、まさに吸いこまれるような美しさだ。

「さすがふたばちゃんは気が利くわね」

「偶然お譲りいただけたので」

「本当にそうかしら?」

「というと?」

「ふふふ」

意味深にほほえみ、吟子さんはわたしを手招きした。

「それはそうと、ふたばちゃんも凮月堂のゴーフルをおあがんなさい。入荷したばかりの謹製新茶もあるわよ」

見れば編集部の面々が机の島にそろい、ひと息いれているところのようだ。

ゴーフルとはかぎりなく繊細な二枚のフランス煎餅に甘いクリームを挟んだ菓子で、新感覚の口解けと両手のひらにも納まらないほどの堂々たる銅鏡のごとき形状で、昨年の発売から大いに話題を呼んでいた。

わたしも一枚だけ食べたことがあるが、ぱりほろしっとりの絶妙なる食感に目をみはっているうちに、夢のようにたいらげてしまった。

いそいそと席につくと、吟子さんが湯吞みに新茶を注いでくれる。

「お茶は小太郎が淹れたから、いまひとつの味かもしれないけれどね」

すかさず佐竹小太郎青年が抗議の声をあげた。

「そんなあ。ひどいですよ、吟子先輩」

とはいえ彼は才色兼備の吟子さんにぞっこんで、すげなくも気安いやりとりを喜んでいるふしがあるのであった。

彼はゴーフルをかじりつつ、隣席に援護を求めた。

「副編集長はどうです? おいしいですよね?」

「……まずいですね」

「えっ?」

まじめな副編集長が苦々しくつぶやいたため、一同は目を丸くした。豪放磊落な高丘幸蔵編集長までもが驚いて、

「そんなに渋かったか?」

怪訝そうに問うと、副編集長は我にかえった様子で手許の新聞をかかげてみせた。

「失礼。この事件のことですよ」

「どれどれ? ああ……また飛び降りか。今度はどこでやられたって?」

「日本橋ですね」

「これで四人めか。たしかにこの調子だと、いつ我らがみつば百貨店が狙われてもおかしくないな」

編集長がこぼすと、小太郎さんがうめいた。

「よしてくださいって。逆さまに落ちていく自殺者と、そこの窓越しにばっちりみつめあうことになったりしたら、たまりませんよ」

「案ずるな。そういうことならおまえが脇目もふらずに机にかじりついていられるように、これから山ほど仕事をふってやるから」

「そんな殺生な!」

彼らが話題にしているのは、このところ巷を騒がせている飛び降り自殺のことだ。昭和の世がおとずれてからというもの、なぜか大都会の百貨店から身を投げて自殺を試みる者が増えているのである。

副編集長が難しい面持ちで口にする。

「自殺者がでたからといって客足が激減することもないのでしょうが、なにより自殺の手段としてすっかり定着しているのが気がかりです。こうして新聞が書きたてるのも、なかば志願者を駆りたてるようなものですし」

「今回はなんて書いてあるんだ?」

「モダンなるデパートメント建築の律動感あふれる窓の列に加え、大通りを闊歩する人々や無数の自動車の疾走感が、不安定から安定への思慕――すなわち飛び降りを誘致する魔力となって作用するのではないか」

副編集長が読みあげると、編集長は首をひねった。

「それはなんとも珍説だな。吟子くんは共感するかい?」

「さっぱり理解できませんわね。そもそも墜落死の一部始終を大勢の野次馬に目撃されるだなんて、わたしならぞっとしますもの。ふたばちゃんはどう?」

おもいがけず話をふられ、わたしはけんめいに考えをめぐらせた。

「そうですね……なんとなくですけれども、美しい光景をまのあたりにしながら最期を迎えたいという望みなら、わかるような気もします。それに花咲く空中庭園の高みから、暮れなずむ夕空をながめていたら、どこまでも飛んでいけそうな心地になるやも……」

つらつらと言葉にするやいなや、がしりと吟子さんに腕をつかまれた。

「ふたばちゃん! 早まってはいけないわ。純真可憐な乙女にも天使の翼は生えないのよ。宙に踏みだしたら、たちまち蟇蛙みたいにぴしゃんこになっちゃうんだから」

「も、もちろんただの想像ですから」

いやはや。まさかとりとめのない感慨から、自殺志向を案じられてしまうとは。

ともあれ大都会にそびえたち、モダン文化の象徴でもある百貨店が、ありとあらゆる魅力で人々を惹きつけていることはまちがいない。

いまやみつば本店は、遠地からの旅行者もこぞっておとずれる定番の観光地ですらあるが、もしもその評判が投身自殺の名所として塗り替えられてしまったら――。

そんな不安が気の早い梅雨雲のように、しばしどんよりとわたしの胸にたちこめていた。

寄稿者と文書をやりとりしたり、見本誌を郵送したりするための宛名書きは、わたしに任されている主な仕事のひとつである。

出勤すると、まずは隅の机に大小の封筒が積まれているのが、おなじみの光景だ。単調な作業とはいえ、書き損じや字の乱れが減れば達成感もあり、苦にはならない。

ぺたぺたと切手を貼り終え、手が空いたわたしはちょうど居あわせた高丘編集長に休憩の許可をもらうと、足早に屋上をめざした。

昨日の今日ではさすがに迷惑ではないか。そんなためらいがないでもなかったが、幸い葛城さんはほがらかに迎えてくれた。

「やあ。また会えたね」

「たびたびお邪魔してすみません」

「とんでもない。昨日の花は気に入ってもらえたかい?」

「はい。打ちあわせもなごやかに進められそうだと、編集部のみなさんにも好評です」

「それはよかった」

首からかけた手拭いで額を拭いながら、彼は白い歯をのぞかせる。すっかりくだけた態度だが、それがちっとも不快でないのが我ながら不思議だった。

「今日も梶原さんのお遣いで? いや……違うな。きみにはなにか憂いごとがありそうだ。ひょっとして百貨店からの身投げの報道が気にかかっているのかい?」

「な、なぜそのことを!?」

わたしは驚愕してのけぞった。あれからどうにも頭を離れずにいたことは、誰にも洩らしていないのに。

「なに。昨日の夜は、寮でもその話題で持ちきりだったというからね」

「寮?」

「みつば百貨店の小僧さんたちが暮らしている寮さ」

その施設についてはわたしも知っていた。

みつば百貨店の従業員には、尋常小学校を卒業してまもないような少年たちもいる。彼らの多くは専用の寮で集団生活を送り、始業まえには基礎教養の授業に出席することが義務づけられているという。

そうした住みこみでの下積みは、呉服屋時代からの伝統であると同時に、未来の人材をみずから育てるという日野会長の理念が生きているともいえるだろう。

「ぼくの助手が、毎朝その寮から出勤してくるんだ」

そして葛城さんが花壇の向こうに声を投げると、ぴょこんと立ちあがった兎のように、ひとりの少年が姿をみせた。彼は小走りでこちらにかけつけてくる。

「紹介しよう。彼が見習い庭師の椎名くん。こちらは見習い編集者のふたばさんだよ」

小柄ながらも利発そうな少年は、まだ十五に届くかどうかという若さだろう。突然の呼びだしにとまどいながらも、彼はきびきびと頭をさげた。

「椎名です。よろしくどうぞ」

「こちらこそどうぞよろしく」

わたしもかしこまってお辞儀をかえす。便宜的にそうしたにすぎないのだろうが、見習い編集者という紹介がなんだかこそばゆい。

「椎名くん。このところ庭園に出没しているあの面妖な青年について、詳しく話してくれないかな。彼女もきっと興味を持つはずだから」

「え……あの根暗そうなお客さんについてですか?」

「うん。頼むよ」

椎名くんはわけがわからないという面持ちで首をかしげたものの、順を追って説明してくれた。

「ええと、四月の末くらいから、毎日のように見かける学生さんがいるんです。昼どきにかぎって立ち寄る勤め人の常連さんは大勢いますけど、彼はたいてい夕方で、日によっては夜まで屋上をぶらついているみたいで」

「すると大学生かしら」

「だと思います。それで庭園のあちこちを歩きまわっているわりに、草花にはさして興味がなさそうなそぶりなのが妙なんです。ときには空をながめていたりもしますが、富士の山もなにもない北の方角で」

たしかに富士を望む絶景は目玉のひとつであり、好天なら観光客が群がる人気ぶりだという。

「あんなに長居をしたら喉だって渇くだろうに、売店で飲みものを注文した様子もないんですよ」

花にも景色にも関心はなく、かといってくつろいで思索にふけっているわけでもなさそうだとは、たしかに当惑させられるふるまいだ。

葛城さんがさらなる展開を語る。

「椎名くんの報告から、ぼくはひとまず掏摸を疑った。だからさりげなく声をかけてみたんだよ」

「どのように?」

「なにかお捜しものでもありますかとね」

たしかに手袋などの落としものはよくありそうだから、不自然な問いではないだろう。

「そうしたら?」

「一目散に逃げだしてしまったよ」

「なにか弁解することもなく?」

「ひとこともしゃべらずにね。そうしたところに日本橋での事件があったものだから、彼氏もそのたぐいかもしれないと椎名くんは懸念しているんだ」

まさしくわたしも危惧していた状況だ。

連日なにをするでもなくひたすら屋上をうろつき、反応がやましげでもあるとは、いかにも身投げの踏んぎりがつかずに、逡巡をくりかえしているようではないか。

ひょっとすると彼も飛び降りの報道にふれ、勇気ある越境者に続こうと、決意をあらたにしているかもしれない。だとしたら大変だ。

「ところでその学生さんがいまそこにいてね」

ぎくりとして葛城さんの視線を追うと、たしかに詰襟姿の青年が薔薇の群れの奥を歩いていた。みすぼらしくもだらしなくもないが、制帽からのぞく髪がいやに長く、夢遊病者のごとき足取りとあいまって不吉に幽霊じみている。

「どうだろう。ここはきみが接近して、真意をさぐってみるというのは」

「わ、わたしがですか?」

「ぼくはすでに面が割れているし、年少の椎名くんではすげなくあしらわれてしまうかもしれないからね」

にこにこと提案されてたじろいだが、そもそもこちらから相談を持ちかけたようなものであり、さらにふたりをわずらわせるのも気がひける。わたしは心を決めた。

「わかりました。では突撃してまいります」

「もちろんぼくと椎名くんもひそかに見守っているよ。もしも彼氏が不埒なふるまいにでも及んだら、すぐにかけつけるからね」

葉刈鋏と鋸をかかげ、いともさわやかな師弟が送りだしてくれる。たいそう心強いことだが、おたがいのために出番がないよう祈りながら、わたしはそろそろと花壇の裏にまわりこんだ。

しかしいったいどうきりだしたものだろう。

ごきげんよう。おそれいりますが、飛び降りをためらっておいでですか?

……不躾すぎるし、なんだか嫌味のようである。

かといって無難に空模様から始めても、乗ってくれるものかどうか。

そんな懊悩の思念が洩れだしたのか、あと数歩の距離まで近づいたとき、彼が唐突にふりむいた。

わたしは息を吞み、見知らぬ青年と真正面からみつめあうはめになるのを覚悟した――のだが、実際にはそのまなざしはほとんどうかがえなかった。

長すぎる前髪に隠されているからだ。そうと悟ったわたしは、焦りのあまりに口走っていた。

「あの。ご散髪なら六階の理髪室がおすすめです。髪洗髭剃調髪のご奉仕が、ぽっきり壹圓にて——」

しまった。これでは出会い頭に髪型がおかしいと指摘したようなものではないか。

案の定うろたえたらしい青年は、たちまち身をひるがえして立ち去ろうとする。その懐から、ひらひらとなにかが舞い落ちた。

「待ってください! 落としものが――」

とっさの呼びかけが届いていたのかどうか。青年はみるまに遠ざかり、人混みにまぎれて消えてしまった。

とぼとぼとひきかえすと、葛城さんが苦笑しながら待っていた。

「きみも逃げられてしまったね」

「すみません」

「謝ることはないさ。ところでその封筒は?」

「あの学生さんの落としものです」

「ちょっといいかい?」

わたしは少々よれた長封筒をさしだした。封がされ、切手も貼られているが消印はないので、配達されたものではないらしい。手ざわりから察するに、中身は折りたたんだ便箋が数枚といったところか。

そこでわたしはひらめいた。

「ひょっとして恋文でしょうか?」

恋文をしたためたものの、投函できずに悶々としている恋わずらいの症状だと考えれば、心ここにあらずな青年のふるまいも腑に落ちる。

けれども葛城さんは首を横にふった。

「魅力的な推理だけれど、あいにく宛名が連名だ。差出人と同姓の男女だから、おそらく国許の親族だろうな」

それなら相手はご両親かもしれない。

「まさか遺書のつもりで……」

「だとしたら封はしないか、あらかじめ投函をすませておくかのどちらかではないかな。墜落死の調査をする者に自死であることを伝えられなければ、あえて懐にしのばせる意味がないからね」

椎名くんが残念そうに肩をすくめる。

「結局ふりだしですね」

「むしろ大収穫だよ」

「手紙がですか?」

「その宛先がね」

葛城さんはとっておきの切り札のように、指に挟んだ封書をひらめかせてみせた。

翌日。

わたしはお遣いの椎名くんに呼びだされて、陽のかたむきかけた薔薇庭園にやってきた。

「ふたばさんにもぜひ立ち会ってもらいたくてね」

そして葛城さんはひとりの少年を紹介した。椎名くんよりやや年若で、メッセンジャー・ボーイの制服に身をつつんだ柴田くんだ。

「椎名くんに頼んで、少年寮から急いで適材をみつけだしてもらったんだ」

「適材というと?」

「すぐにわかるよ」

すでに打ちあわせていたのだろう、柴田くんはさっそく踵をかえした。その先には昨日の学生の姿がある。いまひとつ状況が吞みこめないながらも、わたしは息をひそめるようになりゆきを見守った。

ほどなく柴田くんが歩みをゆるめ、

「あんたそこでなにしてんな?」

声を張りあげた。びくりと飛びすさった学生は、凍りついたように動きをとめていたが、柴田くんはかまうことなくまくしたてる。

「もってねえのお。こんだきれいだ花も眺めも、ちっとも楽しまねで。おれ富士山みっと、出羽富士おもいだすなだ。おめもそうでねが?」

柴田くんが問いかけるやいなや、学生の顔が泣きだしそうにゆがむ。そして彼はため息のようにつぶやいた。

「あらやあ。あんたも庄内すんでだなあ」

「んだ。おれ数えで十三なだとき東京さでてきて、ここで働いたなだ」

「大変だったのお。苦労したんでろう」

「寮も慣れだら悪ぐねよ。もう友だちできたが?」

「まだいねなだあ。ながながのお、恥ずがしぐで声かけらんねな」

「そんではだめだあ。笑わっでも気にしねで、いっぺ話しかけねば」

「んだの。ここさくれば、故郷の訛りが聴けるかもしんねと期待してたんでも、そんでばだめだんだのう」

「へばおれが友だちになてやる」

「んだがあ。うれしのお」

こちらに背を向けて歩きだしたふたりの会話は、ほどなく聴こえなくなった。手妻のごときやりとりを見届け、わたしは詰めていた息をそろりと吐きだした。

「驚きました。あんなにすらすらとしゃべれるかただったなんて」

「同郷の者が相手なら彼の口もほぐれそうだと考えていたところに、書簡の宛先から北国の生まれらしいとわかったものだから、近隣の出身者が寮にいないか椎名くんに声をかけてもらったんだ」

それで柴田くんを適材と呼んだのか。

「でもどうして言葉が要だとわかったんですか?」

「無一文という身なりでもないのに、飲みものも頼まなければ髪も伸びきったありさまからぴんときてね。それにいまは時期が時期だろう?」

春に上京し、新しい環境になんとか馴染むべく張りつめていた気力が、ここにきて息切れして心が挫けることもあるのかもしれない。

「白状すると、ぼくも海の向こうではかなり言葉で苦労したんだ。言葉が不得手で、習慣もまるで違うとなれば、店での注文ひとつにも怯むものだからね」

つまり気軽に売店や理髪店に寄ることすらも、避けがちになるのだろう。

「葛城さんにもそんな時代があったんですね」

「いまのぼくにはかわいげがないからね」

「そんなことは」

わたしはくすりと笑った。

熱心に語らうふたりの様子をうかがえば、柴田くんがあの封書を手渡しているところだった。受け取った学生は未練もなさそうに、折りたたんで懐に押しこんでいる。

「あのお便りには、弱音が綴られていたんでしょうか」

「あるいはいかにも意気軒昂な文面かもしれないな。きっと郷里の期待を背負って上京してきたのだろうしね」

それでいながらお国言葉を恋しがって百貨店に通いつめていたとしたら、情けなさもひとしおで投函をためらっていたとも考えられる。

みつば百貨店の屋上庭園は東京府の新名所だ。そこで偶然にも同郷の観光者とおぼしき方言を耳にした彼は、次なる機会のおとずれに自分の未来を賭けるような想いでもいたのかもしれない。だとしたら葛城さんの取り計らいは、なおさら彼の心を明るく照らすものになったのではなかろうか。

「どのみち自力でなんとかすることだろうと静観するつもりでいたけれど、こんなふうに発破をかけてやるのも悪くないものだな」

わたしはほほえんだ。

「みつば流のおもてなしということで」

「そこはふたば流じゃないかな」

「わたしの?」

「ぼくの気を変えさせたのはきみだからね」

つまりあえて励ましの策を弄したのは、百貨店からの投身自殺をめぐるわたしの不安を摘みとるためだったというのだろうか。

まごつきながらも、わたしは問いかえした。

「異国での試練を、葛城さんはどのように乗り越えられたんですか?」

「そうだなあ」

葛城さんはのんびりと夕空をながめやった。

「もはや退路はないと本気で腹をくくれば、誰しもなんとかなるものだよ」

誰しもだなんて、あっさり決めつけてくれる。

けれどもそんな彼の半生を、もっと知りたい。

いつしかわたしの胸の裡には、そんな望みが芽生え始めていたのだった。

ふたばのおりおり便り

拝啓

みつば百貨店を愛するみなさま。あるいはこれから愛することになるかもしれないみなみなさま。ごきげんよう。

雨支度も楽しい季節が近づいてまいりましたが、いかがおすごしでしょうか。

梅雨といえば紫陽花。

おなじみ銀座本店の屋上では、日本式庭園を回遊する小道に沿って、絢爛豪華な紫陽花の群れが振袖を投げかけるようにお客さまをお迎えいたします。

そして紫陽花に負けず劣らず、ぜひにもお見逃しなきように願いたいのが、洋式庭園にちりばめられた精霊の棲み処のごとき薔薇の花々でありましょう。

甘い香りに誘われて近づけば、花の姿それぞれの味わいと、いとも魅惑的な命名もあいまって、無数の木魂のささやきに耳をくすぐられるようです。

それらすべてのかわいらしい蕾が、みなぎる生命力のままに咲き誇っているかと思いきや、長く美しく、株そのものをもいたわる開花のためには、花がらひとつ見逃さない庭師の細心妙味なる剪定の手腕が欠かせないとうかがえば、なおさら驚かされるばかりです。

けれども昨今の屋上庭園の楽しみかたは、どうやらそれだけではないようです。すでに名所として盛況を博しておりますれば、ご旅行のお土産話にとお立ち寄りになるお客さまもいらっしゃるとのこと。

富士の絶景を郷土富士とかさねてみたり、いたずらな風が届ける遠地のお国言葉のひとひらに、あえて耳をかたむけてみるのもまた一興。

さらには雨天のご散策もおすすめです。

無数の雨粒をまとってきらめく花弁や、しっとりとかすむ緑のみずみずしい香りを胸いっぱいに吸いこめば、身も心も洗われることでしょう。

そしてふと地上に目を向けるならば――嗚呼! そこにはきっと、色とりどりの銀座の傘の花がくるくると咲き乱れているはずです。

一期一会のあなただけの花畑を、一度ご堪能なさってみてはいかがでしょうか。

それでは今月はこのあたりで。

来月までどうぞお元気で。

あらあらかしこ

ふたば

【つづく】

※『みつば百貨店おりおり便り』は、集英社の読書情報誌『青春と読書』で好評連載中です!

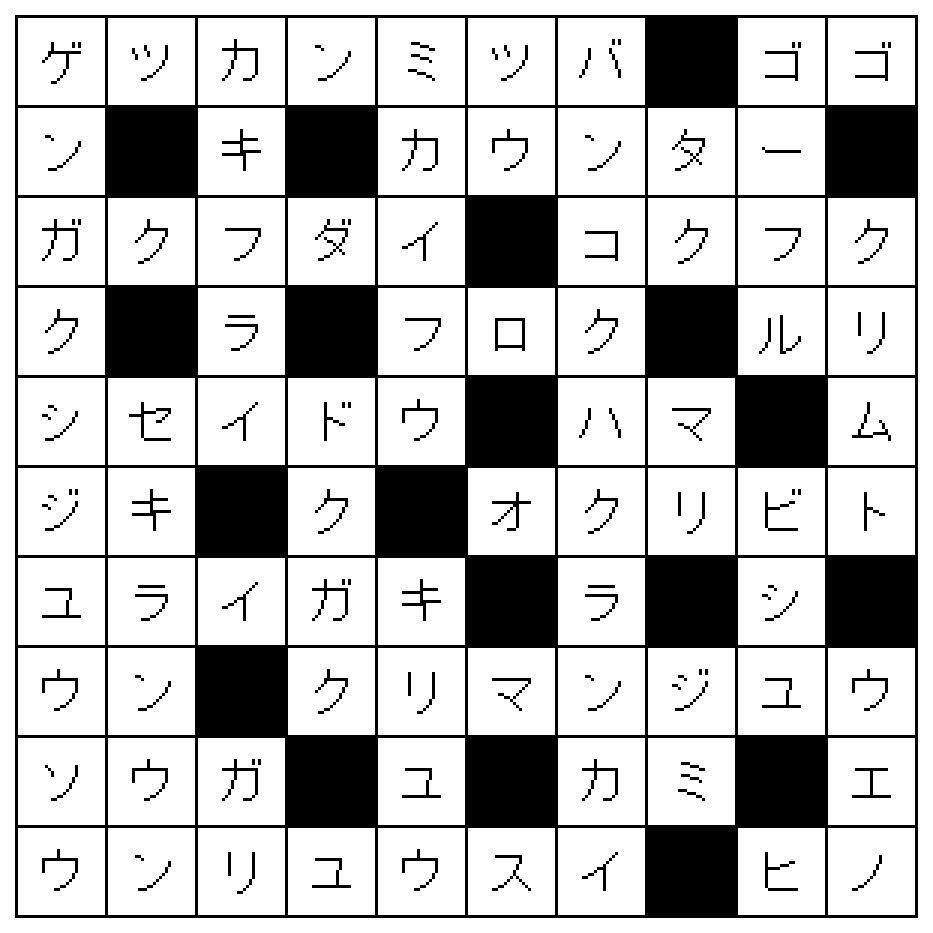

【『みつば百貨店おりおり便り』第6回掲載分 クロスワードパズルの回答】

読書情報誌『青春と読書』2024年9月号掲載、『みつば百貨店おりおり便り』第6回に掲載されいてるクロスワードパズルの解答はこちらの通りです。

Web連載のみご覧の方で、クロスワードパズルの問題を知りたい方は、雑誌『青春と読書』2024年9月号をご覧ください。